Le lien entre la France et la Martinique, souvent dépeint comme une histoire commune et un destin partagé, masque une réalité bien plus complexe et douloureuse : celle d’un pacte colonial dont les répercussions néfastes continuent d’étouffer l’île. Loin d’être une simple relation administrative, ce pacte, même après les abolitions et la départementalisation, maintient la Martinique dans une dépendance structurelle qui entrave son plein développement et son autonomie. Il est temps de lever le voile sur cette aberration et d’explorer des voies de libération.

Les Conséquences Dévastatrices d’une Dépendance Anachronique

Les manifestations de ce pacte colonial sont multiples et insidieuses, touchant tous les pans de la société martiniquaise :

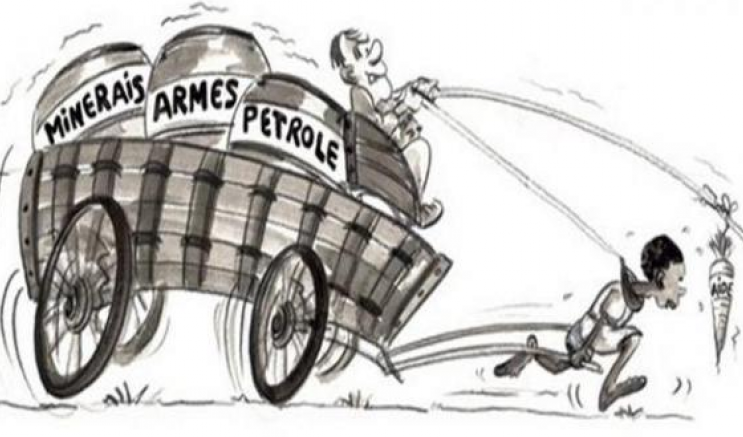

- Dépendance économique étouffante : L’économie martiniquaise est intrinsèquement liée à la France, mais de manière déséquilibrée. L’île importe la quasi-totalité de ses biens de consommation et de ses denrées alimentaires, souvent à des prix plus élevés, ce qui freine la production locale et la création d’emplois. Les industries locales peinent à émerger face à la concurrence des produits métropolitains subventionnés. Cette dépendance alimentaire, en particulier, est une véritable aberration dans une île au potentiel agricole immense.

- Contrôle politique et administratif : Malgré les instances locales, la Martinique reste sous la tutelle administrative et législative de Paris. Les décisions majeures concernant l’avenir de l’île sont souvent prises en métropole, sans toujours tenir compte des réalités et des besoins spécifiques de la population locale. Cette centralisation excessive limite la capacité des élus martiniquais à initier des politiques adaptées et à prendre des décisions souveraines.

- Aliénation culturelle et identitaire : Le pacte colonial a également eu pour effet de minorer la culture créole au profit de la culture française. Si la richesse des héritages est indéniable, la prépondérance du modèle hexagonal dans l’éducation, les médias et les institutions contribue à une forme d’aliénation identitaire. La langue créole, pilier de l’identité martiniquaise, peine à trouver sa juste place, malgré les efforts de valorisation.

- Fuite des cerveaux et démographie déséquilibrée : Le manque d’opportunités économiques et de perspectives professionnelles en Martinique pousse de nombreux jeunes diplômés à s’expatrier vers la métropole, entraînant une fuite des cerveaux préjudiciable au développement de l’île. Parallèlement, le vieillissement de la population et une natalité en berne posent des défis démographiques majeurs.

Des Solutions pour une Véritable Émancipation

Il est impératif de rompre avec cette logique coloniale et d’œuvrer pour une véritable émancipation de la Martinique. Cela passe par des actions concrètes et audacieuses :

- Renforcer l’autonomie décisionnelle : Il est crucial de transférer davantage de compétences et de pouvoirs décisionnels aux instances locales martiniquaises. Cela permettrait d’élaborer des politiques publiques plus adaptées aux réalités locales, notamment en matière économique, sociale et environnementale. Une plus grande autonomie législative pourrait également être envisagée.

- Développer une économie locale résiliente : Investir massivement dans les filières de production locales (agriculture, pêche, artisanat, énergies renouvelables) est essentiel pour réduire la dépendance aux importations et créer des emplois durables. Il faut encourager la consommation de produits locaux, soutenir les petites et moyennes entreprises martiniquaises et diversifier les partenariats économiques avec d’autres régions du monde.

- Valoriser et promouvoir la culture martiniquaise : Une politique culturelle forte, axée sur la promotion de la langue créole, de l’histoire, des arts et des traditions martiniquaises, est indispensable pour renforcer le sentiment d’appartenance et l’estime de soi collective. L’éducation doit jouer un rôle central dans cette transmission culturelle.

- Repenser les relations avec la France : Plutôt qu’une relation de subordination, il s’agit d’établir un partenariat équilibré, basé sur le respect mutuel et la reconnaissance des spécificités. Cela pourrait passer par une réévaluation des accords économiques et financiers, une adaptation des normes et réglementations, et une plus grande souplesse dans l’application des lois métropolitaines.

Le pacte colonial est une relique du passé qui n’a plus sa place au XXIe siècle. La Martinique, avec sa richesse culturelle et son potentiel, mérite de prendre son destin en main. Il est temps, pour la France et pour la Martinique, de construire une relation nouvelle, fondée sur la reconnaissance pleine et entière de l’autonomie et de la souveraineté de l’île. L’émancipation de la Martinique n’est pas seulement une question de justice historique, c’est aussi une nécessité pour son développement et son épanouissement futur.

Kamal VALCIN & Alizée BALTUS – Citoyens engagés.

Soyons UTILES pour notre pays